Raden Adjeng Kartini atau sebenarnya lebih tepat disebut Raden Ayu Kartini, (lahir di Jepara, Jawa Tengah, 21 April 1879 – wafat di Rembang, Jawa Tengah, 17 September 1904 pada umur 25 tahun) adalah seorang tokoh Jawa dan Pahlawan Nasional Indonesia. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi.

Raden Adjeng Kartini adalah seseorang dari kalangan priyayi atau kelas bangsawan Jawa, putri Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat, bupati Jepara. Ia adalah putri dari istri pertama, tetapi bukan istri utama. Ibunya bernama M.A. Ngasirah, putri dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kyai Haji Madirono, seorang guru agama di Telukawur, Jepara.

Ayah Kartini pada mulanya adalah seorang wedana di Mayong. Peraturan kolonial waktu itu mengharuskan seorang bupati beristerikan seorang bangsawan. Karena M.A. Ngasirah bukanlah bangsawan tinggi, maka ayahnya menikah lagi dengan Raden Adjeng Woerjan (Moerjam), keturunan langsung Raja Madura. Setelah perkawinan itu, maka ayah Kartini diangkat menjadi bupati di Jepara menggantikan kedudukan ayah kandung R.A. Woerjan, R.A.A. Tjitrowikromo.

Kartini adalah anak ke-5 dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Dari kesemua saudara sekandung, Kartini adalah anak perempuan tertua. Kakeknya, Pangeran Ario Tjondronegoro IV, diangkat bupati dalam usia 25 tahun. Kakak Kartini, Sosrokartono, adalah seorang yang pintar dalam bidang bahasa. Sampai usia 12 tahun, Kartini diperbolehkan bersekolah di ELS (Europese Lagere School). Di sini antara lain Kartini belajar bahasa Belanda. Tetapi setelah usia 12 tahun, ia harus tinggal di rumah karena sudah bisa dipingit.

Karena Kartini bisa berbahasa Belanda, maka di rumah ia mulai belajar sendiri dan menulis surat kepada teman-teman korespondensi yang berasal dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Abendanon yang banyak mendukungnya. Dari buku-buku, koran, dan majalah Eropa, Kartini tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa. Timbul keinginannya untuk memajukan perempuan pribumi, dimana kondisi sosial saat itu perempuan pribumi berada pada status sosial yang rendah.

Kartini banyak membaca surat kabar Semarang De Locomotief yang diasuh Pieter Brooshooft, ia juga menerima leestrommel (paket majalah yang diedarkan toko buku kepada langganan). Di antaranya terdapat majalah kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang cukup berat, juga ada majalah wanita Belanda De Hollandsche Lelie. Kartini pun kemudian beberapa kali mengirimkan tulisannya dan dimuat di De Hollandsche Lelie. Dari surat-suratnya tampak Kartini membaca apa saja dengan penuh perhatian, sambil membuat catatan-catatan. Kadang-kadang Kartini menyebut salah satu karangan atau mengutip beberapa kalimat. Perhatiannya tidak hanya semata-mata soal emansipasi wanita, tapi juga masalah sosial umum. Kartini melihat perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan, otonomi dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas. Di antara buku yang dibaca Kartini sebelum berumur 20, terdapat judul Max Havelaar dan Surat-Surat Cinta karya Multatuli, yang pada November 1901 sudah dibacanya dua kali. Lalu De Stille Kraacht (Kekuatan Gaib) karya Louis Coperus. Kemudian karya Van Eeden yang bermutu tinggi, karya Augusta de Witt yang sedang-sedang saja, roman-feminis karya Nyonya Goekoop de-Jong Van Beek dan sebuah roman anti-perang karangan Berta Von Suttner, Die Waffen Nieder (Letakkan Senjata). Semuanya berbahasa Belanda.

Makam R.A. Kartini di Bulu, Rembang.

Oleh orangtuanya, Kartini disuruh menikah dengan bupati Rembang, K.R.M. Adipati Ario Singgih Djojo Adhiningrat, yang sudah pernah memiliki tiga istri. Kartini menikah pada tanggal 12 November 1903. Suaminya mengerti keinginan Kartini dan Kartini diberi kebebasan dan didukung mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor kabupaten Rembang, atau di sebuah bangunan yang kini digunakan sebagai Gedung Pramuka. Anak pertama dan sekaligus terakhirnya, RM Soesalit, lahir pada tanggal 13 September 1904. Beberapa hari kemudian, 17 September 1904, Kartini meninggal pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang.

Oleh orangtuanya, Kartini disuruh menikah dengan bupati Rembang, K.R.M. Adipati Ario Singgih Djojo Adhiningrat, yang sudah pernah memiliki tiga istri. Kartini menikah pada tanggal 12 November 1903. Suaminya mengerti keinginan Kartini dan Kartini diberi kebebasan dan didukung mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor kabupaten Rembang, atau di sebuah bangunan yang kini digunakan sebagai Gedung Pramuka. Anak pertama dan sekaligus terakhirnya, RM Soesalit, lahir pada tanggal 13 September 1904. Beberapa hari kemudian, 17 September 1904, Kartini meninggal pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang.

Berkat kegigihannya Kartini, kemudian didirikan Sekolah Wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada 1912, dan kemudian di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon dan daerah lainnya. Nama sekolah tersebut adalah “Sekolah Kartini”. Yayasan Kartini ini didirikan oleh keluarga Van Deventer, seorang tokoh Politik Etis.

Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.108 Tahun 1964, tanggal 2 Mei 1964, yang menetapkan Kartini sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional sekaligus menetapkan hari lahir Kartini, tanggal 21 April, untuk diperingati setiap tahun sebagai hari besar yang kemudian dikenal sebagai Hari Kartini.

Surat-surat

Setelah Kartini wafat, Mr. J.H. Abendanon mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan R.A Kartini pada teman-temannya di Eropa. Abendanon saat itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda. Buku itu diberi judul Door Duisternis tot Licht yang artinya “Dari Kegelapan Menuju Cahaya”. Buku kumpulan surat Kartini ini diterbitkan pada 1911. Buku ini dicetak sebanyak lima kali, dan pada cetakan terakhir terdapat tambahan surat Kartini.

Pada tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkannya dalam bahasa Melayu dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang: Boeah Pikiran, yang merupakan terjemahan oleh Empat Saudara. Kemudian tahun 1938, keluarlah Habis Gelap Terbitlah Terang versi Armijn Pane seorang sastrawan Pujangga Baru, dengan pembagian buku menjadi lima bab pembahasan untuk menunjukkan perubahan cara berpikir Kartini sepanjang waktu korespondensinya. Versi ini sempat dicetak sebanyak sebelas kali. Dalam bahasa Inggris, surat-surat Kartini juga pernah diterjemahkan oleh Agnes L. Symmers. Selain itu, surat-surat Kartini juga pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa dan Sunda.

Terbitnya surat-surat Kartini, seorang perempuan pribumi, sangat menarik perhatian masyarakat Belanda, dan pemikiran-pemikiran Kartini mulai mengubah pandangan masyarakat Belanda terhadap perempuan pribumi di Jawa. Pemikiran-pemikiran Kartini yang tertuang dalam surat-suratnya juga menjadi inspirasi bagi tokoh-tokoh kebangkitan nasional Indonesia, antara lain W.R. Soepratman yang menciptakan lagu berjudul Ibu Kita Kartini.

Pemikiran Kartini

Pada surat-surat Kartini tertulis pemikiran-pemikirannya tentang kondisi sosial saat itu, terutama tentang kondisi perempuan pribumi. Sebagian besar surat-suratnya berisi keluhan dan gugatan khususnya menyangkut budaya di Jawa yang dipandang sebagai penghambat kemajuan perempuan. Dia ingin wanita memiliki kebebasan menuntut ilmu dan belajar. Kartini menulis ide dan cita-citanya, seperti tertulis: Zelf-ontwikkeling dan Zelf-onderricht, Zelf- vertrouwen dan Zelf-werkzaamheid dan juga Solidariteit. Semua itu atas dasar Religieusiteit, Wijsheid en Schoonheid (yaitu Ketuhanan, Kebijaksanaan dan Keindahan), ditambah dengan Humanitarianisme (peri kemanusiaan) dan Nasionalisme (cinta tanah air).

Surat-surat Kartini juga berisi harapannya untuk memperoleh pertolongan dari luar. Pada perkenalan dengan Estelle “Stella” Zeehandelaar, Kartini mengungkap keinginan untuk menjadi seperti kaum muda Eropa. Ia menggambarkan penderitaan perempuan Jawa akibat kungkungan adat, yaitu tidak bisa bebas duduk di bangku sekolah, harus dipingit, dinikahkan dengan laki-laki yang tak dikenal, dan harus bersedia dimadu.

Pandangan-pandangan kritis lain yang diungkapkan Kartini dalam surat-suratnya adalah kritik terhadap agamanya. Ia mempertanyakan mengapa kitab suci harus dilafalkan dan dihafalkan tanpa diwajibkan untuk dipahami. Ia mengungkapkan tentang pandangan bahwa dunia akan lebih damai jika tidak ada agama yang sering menjadi alasan manusia untuk berselisih, terpisah, dan saling menyakiti. “…Agama harus menjaga kita daripada berbuat dosa, tetapi berapa banyaknya dosa diperbuat orang atas nama agama itu…” Kartini mempertanyakan tentang agama yang dijadikan pembenaran bagi kaum laki-laki untuk berpoligami. Bagi Kartini, lengkap sudah penderitaan perempuan Jawa yang dunianya hanya sebatas tembok rumah.

Surat-surat Kartini banyak mengungkap tentang kendala-kendala yang harus dihadapi ketika bercita-cita menjadi perempuan Jawa yang lebih maju. Meski memiliki seorang ayah yang tergolong maju karena telah menyekolahkan anak-anak perempuannya meski hanya sampai umur 12 tahun, tetap saja pintu untuk ke sana tertutup. Kartini sangat mencintai sang ayah, namun ternyata cinta kasih terhadap sang ayah tersebut juga pada akhirnya menjadi kendala besar dalam mewujudkan cita-cita. Sang ayah dalam surat juga diungkapkan begitu mengasihi Kartini. Ia disebutkan akhirnya mengizinkan Kartini untuk belajar menjadi guru di Betawi, meski sebelumnya tak mengizinkan Kartini untuk melanjutkan studi ke Belanda ataupun untuk masuk sekolah kedokteran di Betawi.

Keinginan Kartini untuk melanjutkan studi, terutama ke Eropa, memang terungkap dalam surat-suratnya. Beberapa sahabat penanya mendukung dan berupaya mewujudkan keinginan Kartini tersebut. Ketika akhirnya Kartini membatalkan keinginan yang hampir terwujud tersebut, terungkap adanya kekecewaan dari sahabat-sahabat penanya. Niat dan rencana untuk belajar ke Belanda tersebut akhirnya beralih ke Betawi saja setelah dinasihati oleh Nyonya Abendanon bahwa itulah yang terbaik bagi Kartini dan adiknya Rukmini.

Pada pertengahan tahun 1903 saat berusia sekitar 24 tahun, niat untuk melanjutkan studi menjadi guru di Betawi pun pupus. Dalam sebuah surat kepada Nyonya Abendanon, Kartini mengungkap tidak berniat lagi karena ia sudah akan menikah. “…Singkat dan pendek saja, bahwa saya tiada hendak mempergunakan kesempatan itu lagi, karena saya sudah akan kawin…” Padahal saat itu pihak departemen pengajaran Belanda sudah membuka pintu kesempatan bagi Kartini dan Rukmini untuk belajar di Betawi.

Saat menjelang pernikahannya, terdapat perubahan penilaian Kartini soal adat Jawa. Ia menjadi lebih toleran. Ia menganggap pernikahan akan membawa keuntungan tersendiri dalam mewujudkan keinginan mendirikan sekolah bagi para perempuan bumiputra kala itu. Dalam surat-suratnya, Kartini menyebutkan bahwa sang suami tidak hanya mendukung keinginannya untuk mengembangkan ukiran Jepara dan sekolah bagi perempuan bumiputra saja, tetapi juga disebutkan agar Kartini dapat menulis sebuah buku.

Buku-Buku Kartini

Habis Gelap Terbitlah Terang

Sampul buku versi Armijn Pane.

Sampul buku versi Armijn Pane.

Pada 1922, oleh Empat Saudara, Door Duisternis Tot Licht disajikan dalam bahasa Melayu dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang; Boeah Pikiran. Buku ini diterbitkan oleh Balai Pustaka. Armijn Pane, salah seorang sastrawan pelopor Pujangga Baru, tercatat sebagai salah seorang penerjemah surat-surat Kartini ke dalam Habis Gelap Terbitlah Terang. Ia pun juga disebut-sebut sebagai Empat Saudara.

Pada 1938, buku Habis Gelap Terbitlah Terang diterbitkan kembali dalam format yang berbeda dengan buku-buku terjemahan dari Door Duisternis Tot Licht. Buku terjemahan Armijn Pane ini dicetak sebanyak sebelas kali. Selain itu, surat-surat Kartini juga pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Armijn Pane menyajikan surat-surat Kartini dalam format berbeda dengan buku-buku sebelumnya. Ia membagi kumpulan surat-surat tersebut ke dalam lima bab pembahasan. Pembagian tersebut ia lakukan untuk menunjukkan adanya tahapan atau perubahan sikap dan pemikiran Kartini selama berkorespondensi. Pada buku versi baru tersebut, Armijn Pane juga menciutkan jumlah surat Kartini. Hanya terdapat 87 surat Kartini dalam “Habis Gelap Terbitlah Terang”. Penyebab tidak dimuatnya keseluruhan surat yang ada dalam buku acuan Door Duisternis Tot Licht, adalah terdapat kemiripan pada beberapa surat. Alasan lain adalah untuk menjaga jalan cerita agar menjadi seperti roman. Menurut Armijn Pane, surat-surat Kartini dapat dibaca sebagai sebuah roman kehidupan perempuan. Ini pula yang menjadi salah satu penjelasan mengapa surat-surat tersebut ia bagi ke dalam lima bab pembahasan.

Surat-surat Kartini, Renungan Tentang dan Untuk Bangsanya

Surat-surat Kartini juga diterjemahkan oleh Sulastin Sutrisno. Pada mulanya Sulastin menerjemahkan Door Duisternis Tot Licht di Universitas Leiden, Belanda, saat ia melanjutkan studi di bidang sastra tahun 1972. Salah seorang dosen pembimbing di Leiden meminta Sulastin untuk menerjemahkan buku kumpulan surat Kartini tersebut. Tujuan sang dosen adalah agar Sulastin bisa menguasai bahasa Belanda dengan cukup sempurna. Kemudian, pada 1979, sebuah buku berisi terjemahan Sulastin Sutrisno versi lengkap Door Duisternis Tot Licht pun terbit.

Buku kumpulan surat versi Sulastin Sutrisno terbit dengan judul Surat-surat Kartini, Renungan Tentang dan Untuk Bangsanya. Menurut Sulastin, judul terjemahan seharusnya menurut bahasa Belanda adalah: “Surat-surat Kartini, Renungan Tentang dan Untuk Bangsa Jawa”. Sulastin menilai, meski tertulis Jawa, yang didamba sesungguhnya oleh Kartini adalah kemajuan seluruh bangsa Indonesia.

Buku terjemahan Sulastin malah ingin menyajikan lengkap surat-surat Kartini yang ada pada Door Duisternis Tot Licht. Selain diterbitkan dalam Surat-surat Kartini, Renungan Tentang dan Untuk Bangsanya, terjemahan Sulastin Sutrisno juga dipakai dalam buku Kartini, Surat-surat kepada Ny RM Abendanon-Mandri dan Suaminya.

Letters from Kartini, An Indonesian Feminist 1900-1904

Buku lain yang berisi terjemahan surat-surat Kartini adalah Letters from Kartini, An Indonesian Feminist 1900-1904. Penerjemahnya adalah Joost Coté. Ia tidak hanya menerjemahkan surat-surat yang ada dalam Door Duisternis Tot Licht versi Abendanon. Joost Coté juga menerjemahkan seluruh surat asli Kartini pada Nyonya Abendanon-Mandri hasil temuan terakhir. Pada buku terjemahan Joost Coté, bisa ditemukan surat-surat yang tergolong sensitif dan tidak ada dalam Door Duisternis Tot Licht versi Abendanon. Menurut Joost Coté, seluruh pergulatan Kartini dan penghalangan pada dirinya sudah saatnya untuk diungkap.

Buku Letters from Kartini, An Indonesian Feminist 1900-1904 memuat 108 surat-surat Kartini kepada Nyonya Rosa Manuela Abendanon-Mandri dan suaminya JH Abendanon. Termasuk di dalamnya: 46 surat yang dibuat Rukmini, Kardinah, Kartinah, dan

Soematrie.

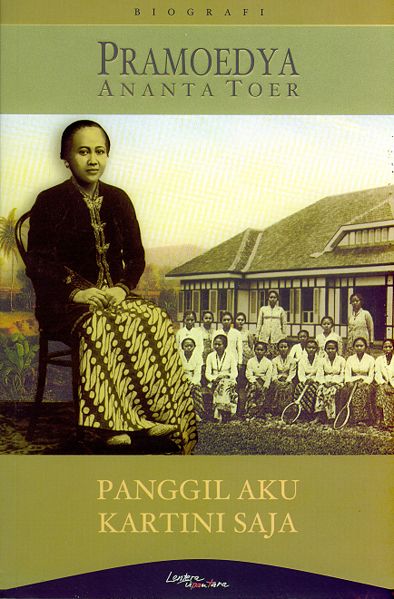

Panggil Aku Kartini Saja

Sampul Panggil Aku Kartini Saja.

Sampul Panggil Aku Kartini Saja.

Selain berupa kumpulan surat, bacaan yang lebih memusatkan pada pemikiran Kartini juga diterbitkan. Salah satunya adalah Panggil Aku Kartini Saja karya Pramoedya Ananta Toer. Buku Panggil Aku Kartini Saja terlihat merupakan hasil dari pengumpulan data dari berbagai sumber oleh Pramoedya.

Kartini Surat-surat kepada Ny RM Abendanon-Mandri dan suaminya

Akhir tahun 1987, Sulastin Sutrisno memberi gambaran baru tentang Kartini lewat buku Kartini Surat-surat kepada Ny RM Abendanon-Mandri dan suaminya. Gambaran sebelumnya lebih banyak dibentuk dari kumpulan surat yang ditulis untuk Abendanon, diterbitkan dalam Door Duisternis Tot Licht.

Kartini dihadirkan sebagai pejuang emansipasi. Dalam kumpulan itu, surat-surat Kartini selalu dipotong bagian awal dan akhir. Padahal, bagian itu menunjukkan kemesraan Kartini kepada Abendanon. Banyak hal lain yang dimunculkan kembali oleh Sulastin Sutrisno.

Aku Mau … Feminisme dan Nasionalisme. Surat-surat Kartini kepada Stella Zeehandelaar 1899-1903

Sebuah buku kumpulan surat kepada Stella Zeehandelaar periode 1899-1903 diterbitkan untuk memperingati 100 tahun wafatnya. Isinya memperlihatkan wajah lain Kartini. Koleksi surat Kartini itu dikumpulkan Dr Joost Coté, diterjemahkan dengan judul Aku Mau … Feminisme dan Nasionalisme. Surat-surat Kartini kepada Stella Zeehandelaar 1899-1903.

“Aku Mau …” adalah moto Kartini. Sepenggal ungkapan itu mewakili sosok yang selama ini tak pernah dilihat dan dijadikan bahan perbincangan. Kartini berbicara tentang banyak hal: sosial, budaya, agama, bahkan korupsi.

Kontroversi

Ada kalangan yang meragukan kebenaran surat-surat Kartini. Ada dugaan J.H. Abendanon, Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan saat itu, merekayasa surat-surat Kartini. Kecurigaan ini timbul karena memang buku Kartini terbit saat pemerintahan kolonial Belanda menjalankan politik etis di Hindia Belanda, dan Abendanon termasuk yang berkepentingan dan mendukung politik etis. Hingga saat ini pun sebagian besar naskah asli surat tak diketahui keberadaannya. Menurut almarhum Sulastin Sutrisno, jejak keturunan J.H. Abendanon pun sukar untuk dilacak Pemerintah Belanda.

Penetapan tanggal kelahiran Kartini sebagai hari besar juga agak diperdebatkan. Pihak yang tidak begitu menyetujui, mengusulkan agar tidak hanya merayakan Hari Kartini saja, namun merayakannya sekaligus dengan Hari Ibu pada tanggal 22 Desember. Alasan mereka adalah agar tidak pilih kasih dengan pahlawan-pahlawan wanita Indonesia lainnya, karena masih ada pahlawan wanita lain yang tidak kalah hebat dengan Kartini. Menurut mereka, wilayah perjuangan Kartini itu hanyalah di Jepara dan Rembang saja, Kartini juga tidak pernah memanggul senjata melawan penjajah. Dan berbagai alasan lainnya.

Sedangkan mereka yang pro malah mengatakan Kartini tidak hanya seorang tokoh emansipasi wanita yang mengangkat derajat kaum wanita Indonesia saja, melainkan adalah tokoh nasional artinya, dengan ide dan gagasan pembaruannya tersebut dia telah berjuang untuk kepentingan bangsanya. Cara pikirnya sudah melingkupi perjuangan nasional.

Di posting dari Wikipedia.com

Oleh orangtuanya, Kartini disuruh menikah dengan bupati Rembang, K.R.M. Adipati Ario Singgih Djojo Adhiningrat, yang sudah pernah memiliki tiga istri. Kartini menikah pada tanggal 12 November 1903. Suaminya mengerti keinginan Kartini dan Kartini diberi kebebasan dan didukung mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor kabupaten Rembang, atau di sebuah bangunan yang kini digunakan sebagai Gedung Pramuka. Anak pertama dan sekaligus terakhirnya, RM Soesalit, lahir pada tanggal 13 September 1904. Beberapa hari kemudian, 17 September 1904, Kartini meninggal pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang.

Oleh orangtuanya, Kartini disuruh menikah dengan bupati Rembang, K.R.M. Adipati Ario Singgih Djojo Adhiningrat, yang sudah pernah memiliki tiga istri. Kartini menikah pada tanggal 12 November 1903. Suaminya mengerti keinginan Kartini dan Kartini diberi kebebasan dan didukung mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor kabupaten Rembang, atau di sebuah bangunan yang kini digunakan sebagai Gedung Pramuka. Anak pertama dan sekaligus terakhirnya, RM Soesalit, lahir pada tanggal 13 September 1904. Beberapa hari kemudian, 17 September 1904, Kartini meninggal pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Sampul buku versi Armijn Pane.

Sampul buku versi Armijn Pane. Sampul Panggil Aku Kartini Saja.

Sampul Panggil Aku Kartini Saja. Judul Buku :Kongres Perempuan Pertama; Sebuah Tinjauan Ulang

Judul Buku :Kongres Perempuan Pertama; Sebuah Tinjauan Ulang Judul buku : Risalah Cinta

Judul buku : Risalah Cinta Judul : Kiai Bejo, Kiai Untung, Kiai Hoki

Judul : Kiai Bejo, Kiai Untung, Kiai Hoki